T&Iアソシエイツの田中です。

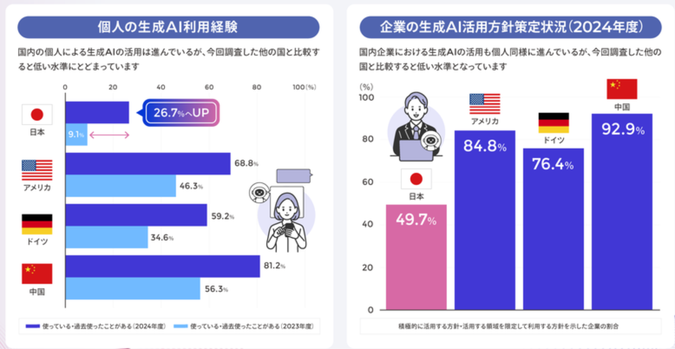

日本では生成AIの利用が主要国に比べて遅れているといわれています。

出典:「令和7年版情報通信白書」(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/infografic.html

リテラシー不足や誤情報への不安、セキュリティや機密漏洩、著作権リスク、費用対効果、職務範囲の曖昧さ、慎重な組織風土など、理由は多く挙げられます。けれども、私が実際の現場で感じている、より本質的な理由はとてもシンプルなものです。

結局、みんな困っていない

本当に困っていたら、何とかしようとするのが人間です。生成AIが使われないのは、困っていないからです。

それはつまり、「課題」が見えていない状態(painがない⇒Issueを発見できない)。だから、解決手段としてのTechnologyに目が向かないのです。

最近、LINEヤフーが全社員に生成AI活用を義務化したと報じられました。裏を返せば、日本ではIT企業ですら“義務”にしなければ使われない、そんな現実があるのかもしれません。

この構造は、イノベーションが起きない理由とも共通しています。

多くのイノベーションは自分or誰かのpainから生まれています。

裏を返すと、日本では誰かのpainにも気づいていない企業が多いということにもなります。

painは言語化、顕在化していないことが多いです。誰かの見えないpainを見えるカタチにして多くのInnovationは生まれています。

一方で、何か新しいことに挑戦しようとすると「やらない理由」「やれない理由」が挙げられることは多いです。

これはリスクマネジメントの対象です。イノベーションマネジメント≒リスクマネジメントです。

「この数日だけ見ても、物凄い勢いで政府、民間からリリースが出ている米中に比べて、日本はまるで静止しているかのようだ」

海外の生成AI動向を観ている日本人関係者の呟きです。

海外の動向は直接・間接に日本の個人・法人にも影響を与えます。

倒産、リストラ、失業といった自分のpainが顕在化する前に、生成AIというTechnologyを身近なものとして、誰かのpainに気づき、解決することから始めてみるのもよいかもしれません。

誰かのpainに気づきたい、自分や自社が直面するかもしれない未来のpainを先回りして捉えたい、そう思われた方は、まず、ご自身・貴社の現在地を可視化することから始めてみてください。AX診断では、生成AIとの協働・共創に向けた現在地をタイプ別に可視化し、次の一歩を提案します。